「自治会のゴミ当番って、実際に何をするの?」と気になったことはありませんか。

地域で暮らしていると、回ってくるゴミ当番ですが、その内容や流れを詳しく知らない人も多いものです。

この記事では、自治会のゴミ当番の基本的な役割から、実際の進め方、共働き家庭での工夫、そしてトラブルを避けるためのコツまでを、わかりやすく整理しました。

初めて当番を担当する方でも、迷わず進められるように、具体的な表や事例を交えて紹介しています。

「何をすればいいのか」「どう協力すればいいのか」がはっきりわかる内容です。

読んだあとには、ゴミ当番を前向きに捉えられるようになるはずです。

自治会のゴミ当番とは?何をする役割なのか

この章では、自治会のゴミ当番がどんな仕事なのか、どんな意味を持っているのかを分かりやすく整理します。

「ゴミ当番って、実際に何をするの?」という疑問を一つずつ解いていきましょう。

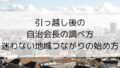

自治会と町内会の違いをまず理解しよう

まず、自治会と町内会は似ているようで少し違います。

どちらも地域の人々が協力して暮らしやすい環境をつくる集まりですが、自治会は地域全体をまとめる組織、町内会はその中の小さな単位として動くグループです。

たとえるなら、自治会が「学校全体」だとしたら、町内会は「クラス」のような存在です。

どちらも目的は共通していて、地域での生活を気持ちよくするために活動しています。

ゴミ当番は、そうした地域活動の中でも特に身近で大切な役割の一つです。

| 項目 | 自治会 | 町内会 |

|---|---|---|

| 範囲 | 地域全体 | 地域の一部 |

| 主な活動 | 地域全体の調整、イベント企画 | 清掃活動、ゴミ当番、見回りなど |

| 会費 | 地域運営のために使用 | 清掃や備品のために使用 |

ゴミ当番の基本的な役割と具体的な作業内容

ゴミ当番の主な役割は、ゴミの出し方や分別がきちんと守られるように見守ることです。

回収日の前後にゴミ置き場を確認し、袋が破れていないか、出す時間が守られているかをチェックします。

また、カラスよけネットの設置や、回収後の片付けも担当することがあります。

つまり、地域全体が気持ちよく使えるゴミ置き場を保つための“サポート役”です。

| 作業のタイミング | 主な内容 |

|---|---|

| 回収前 | ネット設置、分別の確認 |

| 回収中 | 立ち会い(必要な場合) |

| 回収後 | ネットの片付け、掃き掃除 |

ゴミ当番は“監視”ではなく“協力”が目的です。

地域全体が少しずつ手を貸し合うことで、無理のない運営が続けられます。

ゴミ当番が地域で果たす重要な意味とは

ゴミ当番の役割は、単にゴミを出す場所をきれいに保つことだけではありません。

地域の人と顔を合わせる機会が増え、「あの人の家はこっちなんだ」と自然にお互いを知るきっかけにもなります。

小さな交流の積み重ねが、住みやすい地域の雰囲気をつくることにつながります。

ゴミ当番を通じて、地域の誰かを気づかう気持ちが生まれるのも大切なポイントです。

| ゴミ当番を通して得られること | 具体例 |

|---|---|

| 地域のつながり | 顔見知りが増える、あいさつが自然にできる |

| 環境の整備 | ゴミ置き場が常に整っている |

| 地域の協力意識 | 困ったときに助け合える雰囲気ができる |

このように、ゴミ当番は単なる作業ではなく、地域全体を支えるための大事な仕組みなのです。

一人の負担を小さくするためには、みんなの理解と協力が欠かせません。

ゴミ当番の基本的なやり方と流れ

ここでは、初めてゴミ当番を担当する人でも迷わないように、具体的な進め方を紹介します。

どんな準備が必要で、どのような流れで動けばいいのかを順を追って見ていきましょう。

ゴミ当番表の作り方とスケジュール管理

ゴミ当番は、多くの地域で「当番表」をもとに順番で回していきます。

当番表を作る際は、世帯数や回収日の頻度に合わせて、無理のないスケジュールを立てるのがポイントです。

月ごと、または週ごとに担当を割り振る方法が一般的です。

ExcelやGoogleスプレッドシートを使えば、誰でも見やすく整理できます。

公平さを保つことが、地域の協力を長く続けるコツです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 期間の設定 | 月単位・週単位で決める |

| 担当の順番 | 世帯番号や班ごとに公平に割り当て |

| 共有方法 | 掲示板・LINE・印刷物など |

ゴミ出し・分別ルールのポイント

地域ごとに分別ルールが異なるため、自治体の案内を確認しておきましょう。

燃えるゴミ、資源ゴミ、不燃ゴミなどの区分けに加えて、ペットボトルや缶などの洗浄方法にも注意が必要です。

ゴミ当番は、自分が正しく出すだけでなく、ルールを守る雰囲気を作る役割もあります。

たとえば、分別表をゴミ置き場に貼っておくことで、誰もが確認しやすくなります。

| ゴミの種類 | 主な注意点 |

|---|---|

| 燃えるゴミ | 生ゴミ・紙くずなど。袋の口をしっかり縛る。 |

| 資源ゴミ | 缶・瓶・ペットボトルなどは洗って乾かす。 |

| 不燃ゴミ | 小型家電や陶器など。指定日に出す。 |

分別を丁寧に行うことで、回収作業もスムーズになります。

地域全体が気持ちよく使えるよう、無理のない範囲で工夫していきましょう。

ゴミ回収日の流れと注意点

ゴミ回収の流れは、基本的に「準備 → 回収 → 片付け」の3ステップです。

当番の日は、回収車が来る前にゴミ置き場の状態を確認し、ネットを設置します。

回収が終わったら、ネットを畳み、置き場のまわりを軽く掃いて完了です。

“丁寧さ”よりも“続けやすさ”を意識することが大切です。

| 時間帯 | 作業内容 |

|---|---|

| 朝(回収前) | ネット設置、出し忘れ・間違い確認 |

| 昼(回収中) | 立ち会い(地域による) |

| 回収後 | ネットを畳む、まわりの掃除 |

事前に天気や回収時間を把握しておくとスムーズです。

シンプルな段取りを守るだけで、誰でも無理なく続けられる役割になります。

共働き家庭でもできるゴミ当番の工夫

共働き家庭では、朝の時間が限られているため、ゴミ当番が負担に感じられることもあります。

ここでは、無理なく続けるための工夫や、家族・近所との協力のコツを紹介します。

限られた時間で無理なくこなすコツ

朝は出勤準備や家事で忙しく、ゴミ当番に時間をかけるのが難しいですよね。

そんなときは、前日のうちに準備を済ませておくのがおすすめです。

たとえば、ネットや掃除道具をすぐ使える場所に置いておけば、当日の動きがスムーズになります。

「前日3分の準備」が当日の余裕を生みます。

| 時間帯 | 準備・行動のポイント |

|---|---|

| 前日夜 | ネット・掃除道具を玄関先に出しておく |

| 朝(出勤前) | ネット設置、簡単な分別確認 |

| 夜(帰宅後) | ネット回収、まわりのチェック |

夫婦で分担する場合は、「朝の準備」と「回収後の片付け」を分けると効率的です。

少しの工夫で、忙しい家庭でも続けやすくなります。

家族や近所と協力して分担する方法

ゴミ当番は、1人で抱え込まずに周囲と協力することが大切です。

家族の誰かが早く起きるなら、ネットの設置をお願いする。

帰宅時間が遅い人がいれば、ネットの片付けを担当するなど、柔軟に分担しましょう。

「できる人が、できるときにやる」仕組みが続けやすさの秘訣です。

| 協力のパターン | 具体的な分担例 |

|---|---|

| 家族間での分担 | 朝は夫、回収後は妻、掃除は子ども |

| 近所での連携 | 同じ班の人と交代制や代行を相談 |

| シフト共有 | LINEグループなどで確認・連絡 |

連絡手段を決めておくことで、急な予定変更にも対応しやすくなります。

相手に「助かります」と伝える一言が、協力関係を長く続けるポイントです。

トラブルを防ぐためのコミュニケーション術

共働き世帯が多い地域では、「当番の時間に動けない」ことが原因で誤解が生じることもあります。

そんなときは、正直に事情を伝えて代行をお願いしたり、前もって交代を提案するのが良い方法です。

大切なのは、黙ってやらないよりも“ひと声かける”ことです。

小さな連絡が、地域とのつながりを自然に深めます。

| 状況 | 対応の言い方例 |

|---|---|

| 当番日に出勤が早い | 「朝のネット設置をお願いできますか?帰りに片付けします。」 |

| 当番を交代したい | 「今週は忙しいので、来週と交代してもいいですか?」 |

| 忘れてしまった場合 | 「気づかずすみません。次回は私が2回分やりますね。」 |

こうしたやりとりが積み重なることで、無理のない関係ができていきます。

ゴミ当番は“完璧にこなす”より、“助け合って続ける”ことが大切です。

自治会のゴミ当番で起こりがちなトラブルと対策

ゴミ当番は地域のための活動ですが、時には思わぬ行き違いが起きることもあります。

ここでは、よくあるトラブルの例と、それを上手に解決するための方法を紹介します。

ゴミ当番を拒否する人への対応方法

地域によっては、「仕事が忙しい」「体がつらい」などの理由でゴミ当番を断る人がいる場合があります。

このようなときは、まず相手の事情を聞いたうえで、できる範囲の協力をお願いするのがよい方法です。

たとえば、「ネットの設置だけ」「掃除だけ」といった部分的な分担でも十分です。

“全員が少しずつ関わる”ことが、地域のバランスを保つポイントです。

| 状況 | 対応の考え方 |

|---|---|

| 体調や年齢で難しい | 軽い作業をお願いする・免除を検討する |

| 仕事で時間が取れない | 他の人と交代する・代行を頼む |

| 単身世帯で難しい | 近所とペア制にする |

大切なのは「責める」ではなく「相談する」姿勢です。

無理をせず、それぞれの事情に合わせた形で支え合うことができます。

回収されなかったゴミの正しい処理方法

分別ミスや出し方のルール違反によって、回収されないゴミが残ることがあります。

そのまま放置してしまうと、においや見た目の問題につながることもあります。

まずは、何が原因で回収されなかったのかを確認し、正しい対応を取ることが大切です。

“原因を知る”ことが、次のトラブルを防ぐ一番の近道です。

| 原因 | 対応方法 |

|---|---|

| 分別ミス | 袋を開けて正しく分け直す |

| 回収日・時間の間違い | 次の回収日まで保管し、掲示で周知 |

| 袋の破損 | 新しい袋に入れ替える |

自治体の清掃センターに問い合わせると、具体的な対応を教えてもらえる場合もあります。

「注意」よりも「共有」を意識して行動すると、良い雰囲気を保てます。

話し合いで解決するためのコツ

ゴミ当番に関する行き違いは、ほとんどが「話していなかった」ことから生まれます。

回覧板やLINEなどで連絡し合うのも良いですが、できれば顔を合わせて短く話すのが一番スムーズです。

話すことで「自分だけが大変」と感じていた気持ちが和らぐこともあります。

“正しさ”より“理解”を優先することが、円滑な関係づくりの基本です。

| 場面 | 話し方の工夫 |

|---|---|

| 注意したいとき | 「みんなで気をつけましょう」と全体に伝える |

| 意見が分かれたとき | 「では、次回はどうすればやりやすいか考えましょう」 |

| 感謝を伝えるとき | 「いつも助かっています」の一言を添える |

小さな一言が、地域の雰囲気をやわらかく変えることがあります。

トラブルを避けるよりも、話し合って理解し合える環境をつくることが大切です。

ゴミ当番のリアルな体験談と成功事例

実際にゴミ当番を経験した人の声を聞くと、「思ったより大変じゃなかった」「地域が明るくなった」と感じた人が多いようです。

この章では、そんな体験談をもとに、うまくいった工夫や地域の取り組みを紹介します。

負担を減らすために工夫したアイデア

ゴミ当番の作業を少しでもラクにするため、地域によっていろいろな工夫がされています。

たとえば、ネットの設置をロールタイプに変えることで、片手でも扱いやすくした例があります。

また、掃除道具を共用のコンテナにまとめて保管し、誰でもすぐ使えるようにする工夫もあります。

“仕組みを整える”ことが、長く続けられる秘訣です。

| 工夫の内容 | 実際の効果 |

|---|---|

| ネットをロール式に変更 | 設置・片付けが1分で完了 |

| 掃除用具を共用化 | 持ち帰る手間がなくなった |

| 作業マニュアルを作成 | 初めての人でも迷わない |

「次の人がやりやすいようにしておく」気持ちが、地域を前向きにします。

こうした積み重ねが、結果的にトラブルの少ない環境を生み出します。

協力し合うことで地域が変わった実例

ある住宅地では、ゴミ当番の作業を“単なる義務”ではなく“協力のきっかけ”として活用しています。

当番同士が声をかけ合い、休みの日に一緒に掃除をするなど、自然な交流が増えたそうです。

その結果、挨拶を交わす人が増え、地域全体の雰囲気が穏やかになりました。

“一緒にやる”ことが、地域の関係をやわらかくする力になります。

| 取り組み内容 | 変化の例 |

|---|---|

| 当番同士の声かけ | 自然とあいさつが増えた |

| 清掃を一緒に実施 | 作業の負担が減った |

| 年1回の振り返り会 | 改善点を共有できた |

地域の雰囲気をつくるのは、制度ではなく人の気持ちです。

“一人で頑張らない”姿勢が、自然な協力を生み出します。

住民同士の信頼関係を築くヒント

ゴミ当番を通じて信頼を深めるには、「ありがとう」と「お疲れさま」を交わすことが一番効果的です。

ちょっとした声かけでも、「見てくれている」と感じることでお互いに気持ちが和らぎます。

また、当番の引き継ぎ時に簡単なメモを残すのもおすすめです。

感謝を言葉にすることで、地域のつながりが自然に育ちます。

| 行動 | 効果 |

|---|---|

| 「助かりました」と声をかける | お互いに気持ちがやわらぐ |

| 次の当番へメモを残す | 引き継ぎがスムーズになる |

| 地域の掲示板で感謝を共有 | 良い空気が広がる |

ゴミ当番は、日常の小さな仕事ですが、地域の関係づくりのきっかけでもあります。

「作業」ではなく「交流」と考えると、見える景色が変わります。

ゴミ当番に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、自治会のゴミ当番についてよく寄せられる疑問をまとめました。

「どうやって頼めばいいの?」「持ち家や賃貸だと違うの?」といった、気になるポイントを一つずつ整理していきます。

誰に、どのようにお願いすればいい?

ゴミ当番のお願いは、基本的に自治会や町内会の担当者を通じて行います。

もし急な都合で当番を代わってもらう場合は、直接その人に声をかけるのが丁寧です。

その際は「申し訳ない」よりも「助かります」と伝えると、相手にとっても気持ちの良いやりとりになります。

お願いごとは、“頼み方”で印象が大きく変わります。

短く・明るく・お礼を忘れずにが基本です。

| 状況 | お願いの言い方例 |

|---|---|

| 急な出勤で当番を代わってもらう | 「朝だけお願いできますか?帰りに片付けはしますね。」 |

| 家庭の事情で当番を交代したい | 「来週と交代しても大丈夫でしょうか?」 |

| 当番を忘れてしまった後 | 「次の回は私が早めにやりますね。すみませんでした。」 |

頼む側も引き受ける側も、無理のない範囲で助け合える関係を保つことが大切です。

持ち家・賃貸など住まい形態とゴミ当番の関係

住んでいる形態によって、ゴミ当番への関わり方が少し異なる場合があります。

持ち家では自治会に加入しているケースが多く、当番の順番が明確に決まっていることが一般的です。

一方、賃貸物件では管理会社が対応していたり、当番制がない地域もあります。

「誰が担当か」を事前に確認しておくと、後の行き違いを防げます。

| 住まいの種類 | ゴミ当番の仕組み |

|---|---|

| 持ち家(戸建て) | 自治会の当番制に従うのが一般的 |

| 分譲マンション | 管理組合や清掃業者が対応 |

| 賃貸アパート | 管理会社または住人の持ち回り |

ゴミ置き場の管理者が誰かを知っておくと、問題が起きたときもスムーズに対応できます。

新しく引っ越した人は、最初の自治会の会合で確認しておくと安心です。

当番免除になるケースはある?

地域によっては、特定の事情でゴミ当番を免除できる場合があります。

たとえば、高齢者のみの世帯や、長期の不在が決まっている家庭などです。

その場合は、自治会長や班長に相談し、無理のない範囲で協力できる形を考えましょう。

免除は「例外」ではなく「配慮」として扱うのが理想です。

誰かを責めるより、支え合える仕組みを作ることが大切です。

| 免除の理由 | 対応方法の例 |

|---|---|

| 高齢や病気 | 掃除やネット設置を他の世帯が担当 |

| 長期不在(出張・入院など) | 当番を一時的にスキップ |

| 単身世帯で早朝勤務 | 回収後の片付けだけ担当 |

それぞれの状況を理解し合うことで、地域全体の動きがよりスムーズになります。

当番制度は「負担」ではなく「調整」であり、柔軟さが長続きのカギです。

まとめ|自治会のゴミ当番を負担にしないために

ここまで、ゴミ当番の役割ややり方、工夫の仕方を見てきました。

最後に、この記事の内容を振り返りながら、ゴミ当番を前向きに続けていくためのポイントを整理しましょう。

ゴミ当番の本当の意義を振り返る

ゴミ当番は、単にゴミ置き場をきれいに保つための仕事ではありません。

地域の人同士が協力し合うことで、自然とつながりを感じられる仕組みでもあります。

“誰かのために少し動く”ことが、地域全体を支える力になるのです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 役割の目的 | 地域を清潔に保ち、気持ちよく暮らせる環境を守る |

| 人とのつながり | 顔を合わせることで信頼関係が深まる |

| 地域の継続性 | 協力する仕組みが、暮らしの安心感をつくる |

“自分のため”だけでなく、“みんなのため”という意識が、長く続く自治の原動力です。

協力で生まれる地域コミュニティの力

ゴミ当番を通じて、人と人の距離が少しずつ近づいていくことがあります。

「おはよう」と声をかけるだけでも、その一歩は地域の関係づくりにつながります。

協力の輪が広がれば、地域の空気がやわらかくなります。

ゴミ当番は、小さな行動を通じて地域に笑顔を生む活動です。

| 行動 | 地域への効果 |

|---|---|

| 当番同士で声をかけ合う | 関係が穏やかになり、協力がしやすくなる |

| 引き継ぎや感謝を伝える | お互いに気づかいが生まれる |

| 情報共有を丁寧に行う | 誤解や行き違いが減る |

ゴミ当番を“負担”ではなく“つながりのチャンス”ととらえることで、地域の形が少しずつ変わっていきます。

その積み重ねが、誰もが暮らしやすい地域をつくる大きな力になります。